Was Sie über 5G wissen müssen (Teil 2)

Neue Technologien sind Quelle des Fortschritts und der Weiterentwicklung. Die Verantwortung für ihre Auswirkungen liegt in den Händen der Unternehmen, Staaten, aber auch der Ingenieure, die sie einsetzen.

Mit zwei Artikeln informiert Swiss Engineering über die neuste Mobilfunktechnologie 5G. Der erste (Heft 9/2021) behandelte technologische, wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische und rechtliche Dimensionen und Sicherheitsaspekte. Der zweite Artikel befasst sich mit den elektromagnetischen Wellen und den Auswirkungen auf die Gesundheit. Der Einsatz von 5G in der Schweiz wird aufgezeigt und die Position von Swiss Engineering zu 5G dargelegt.

Technologische Dimension: Grundlagen

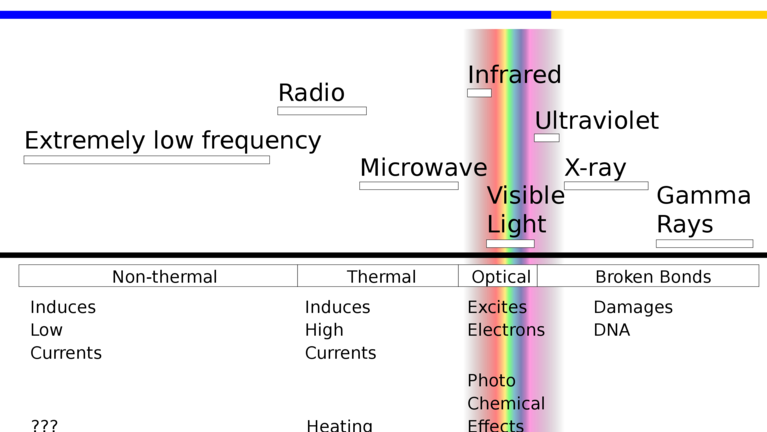

In der Schweiz gibt es zurzeit rund 12'300 Mobilfunkanlagen (70 Prozent Makrozellen und 30 Prozent kleine Zellen). Um ein 5G-Mobilfunknetz mit landesweiter Abdeckung innerhalb der verfügbaren Frequenzen und den bestehenden Funkzellen aufzubauen, müsste die Sendeleistung der 8500 Makrozellen um den Faktor 12,4 gesteigert werden. In dicht besiedelten Gebieten wird der in der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) festgehaltene Anlagegrenzwert (AGW), der die maximale Sendeleistung einer Mobilfunkanlage vorsorglich begrenzt, bereits heute weitgehend erreicht. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Beschränkungen können in Städten und Ballungsgebieten nur 2 Prozent der Anlagen mit den für 5G erforderlichen Kapazitäten erweitert werden. Im Mobilfunk und somit bei 5G ist die elektromagnetische Welle relevant. Die Wellen von 5G liegen zwischen dem Spektrum der Radiofrequenzen und dem der Mikrowellen. Eine Welle wird insbesondere durch ihre Art, Form, Amplitude, Frequenz, Wellenlänge und Phase charakterisiert. Die Amplitude einer Welle bestimmt ihre Intensität, ihr Energieniveau – je nachdem, um welche Art von Welle es sich handelt. Die Frequenz einer Welle, egal welcher Natur, definiert die Anzahl ihrer Schwingungen pro Sekunde. So hat eine Welle, die sich einmal in der Sekunde wiederholt, eine Frequenz von 1 Hertz. 10 Hertz entspricht somit einer Wiederholung von zehnmal pro Sekunde und 1 Megahertz (MHz) sind eine Million Wiederholungen pro Sekunde. Die Wellenlänge ist eng mit ihrer Frequenz verbunden. Millimeterwellen sind Wellen mit einer Wellenlänge im Millimeterbereich bzw. einer Frequenz zwischen 1 und 100 GHz (Gigahertz). Die Auswirkungen der elektromagnetischen Wellen von 5G auf unsere Gesundheit hängen von der Amplitude des 5G-Signals (den sogenannten Immissionswerten), den verwendeten Frequenzen und der Dauer der Exposition ab (siehe Grafik).

Gesundheitliche Dimension

Die Belastung mit nichtionisierender Strahlung (NIS) liegt in der Schweiz durchschnittlich bei sehr niedrigen 0,2 V/m und ist zwischen 2008 und 2015 stabil geblieben. Sie liegt umso höher, je urbanisierter das Gebiet ist. Die höchste durchschnittliche Exposition wird in öffentlichen Verkehrsmitteln gemessen, wo viele Menschen Mobiltelefone benutzen (0,55 V/m). Der grösste Teil der NIS, der ein durchschnittlicher Nutzer ausgesetzt ist, stammen nicht von der Infrastruktur mit den Antennen, sondern von persönlichen, körpernahen Geräten (ca. 90 Prozent). Die 5G-Frequenzen ähneln denjenigen von 4G und die Sendeleistung ist gesetzlich technologieneutral begrenzt. Auch die Form des 5G-Signals ist ähnlich wie bei 4G (oder WLAN). Fazit: Was aus früheren Gesundheitsforschungen bekannt ist, ist auch auf 5G anwendbar. Die vom Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) eingesetzte Arbeitsgruppe hat in ihrem Fachbericht von 2019 den aktuellen Forschungsstand zu den Wirkungen von hochfrequenter Strahlung auf den Menschen zusammengefasst und geprüft, ob es im Hinblick auf das Vorsorgeprinzip Hinweise oder gesicherte Erkenntnisse für Effekte gibt. Sie hielt fest, dass bisher keine konsistenten Gesundheitsauswirkungen unterhalb der Immissionsgrenzwerte der NISV und mit den heute verwendeten Mobilfunkfrequenzen nachgewiesen worden sind.

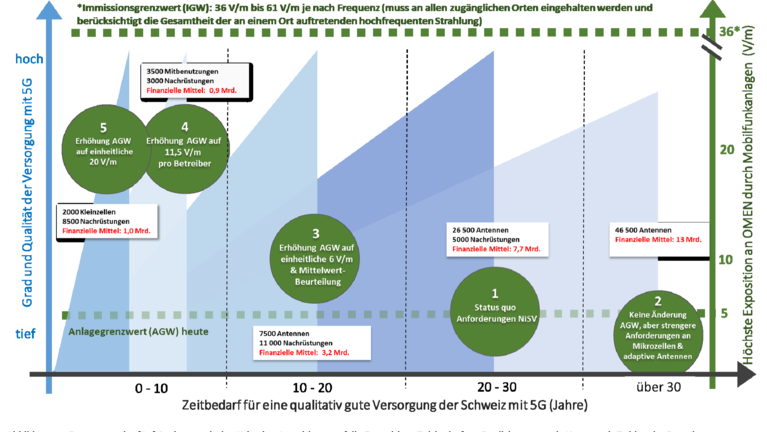

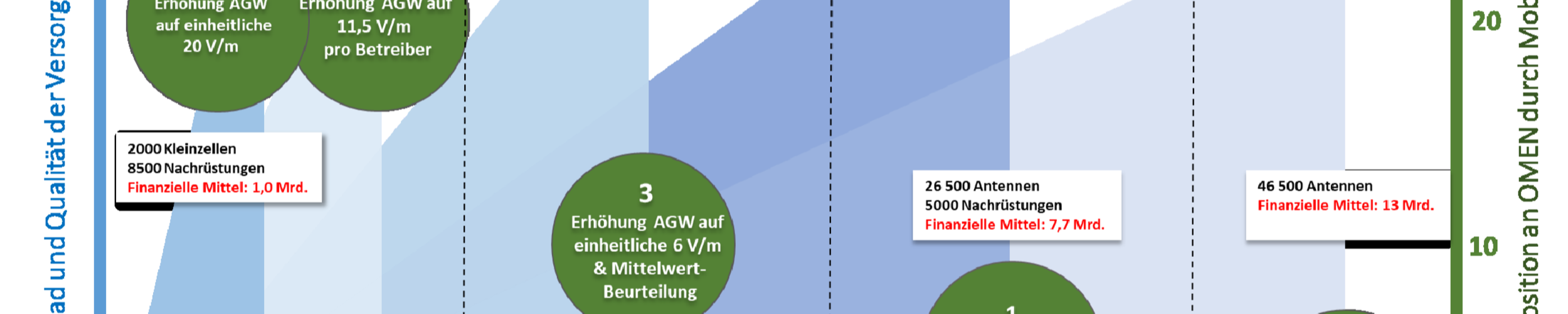

Technische Dimension: Optionen für den Ausbau auf 5G

Die verschiedenen Szenarien für den Einsatz von 5G in der Schweiz sind im Bericht des UVEK «Mobilfunk und Strahlung» vom 18. Novmeber 2019 aufgeführt: Option 1 entspricht dem Status quo. Das bedeutet, mit unverändertem AGW, wären zur Gewährleistung eines leistungsfähigen 5G-Netzes rund 26'000 zusätzliche Funkstationen erforderlich. Das bedeutet Investitionskosten von etwa 7,9 Mrd. Franken, Betriebskosten von 2,1 Mrd. Franken und eine Aufbaudauer von 20 bis 30 Jahren. Option 2 wäre die Höhe des AGW unverändert zu lassen, aber in der NISV strengere Anforderungen für kleine Zellen und adaptive Antennen festzulegen. Zur Gewährleistung eines leistungsfähigen 5G-Netzes wären somit ungefähr 46'000 zusätzliche Funkstationen erforderlich. Dies würde Investitionskosten von rund 13 Mrd. Franken, Betriebskosten von 3,5 Mrd. Franken und eine Aufbauzeit von 30 Jahren bedeuten. Die Optionen 3, 4, 5 entsprechen einer Erhöhung des AGW, was eine Anpassung der NISV erfordert. Dies hätte den Vorteil, dass ein leistungsfähiges 5G-Netz innerhalb weniger Jahre möglich wäre. Es würden Investitionskosten von 1 bis 3,2 Mrd. Franken und Betriebskosten von 800 Mio. Franken fällig. Die maximale Exposition würde das Zweibis Fünffache der aktuellen Exposition betragen. Die Exposition durch Endgeräte würde gleich bleiben (siehe Grafik nächste Seite). Die eingangs erwähnte Arbeitsgruppe formulierte diverse flankierende Massnahmen wie die Vereinfachung und Harmonisierung des Vollzugs sowie ein besseres Monitoring, welche aktuell im Auftrag des Bundesrats durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) umgesetzt werden.

Ökologische Dimension

Es ist bereits möglich, einige qualitative Auswirkungen von 5G aufs Ökosystem zu benennen. So verbraucht 5G bei gleichem Datenvolumen weniger Energie als 2G oder 4G. Konsumiert unsere Gesellschaft jedoch mehr Daten, dann wird dieser Effekt zunichtegemacht (Rebound-Effekt). 5G-Mobiltelefone verbrauchen knappe Ressourcen und ihre Produktion erzeugt CO2, ausserdem haben die Arbeitsbedingungen bei der Gewinnung der Ressourcen, die für ihre Produktion benötigt werden, ökologische und soziale Auswirkungen. Die Erneuerung des Mobiltelefonbestands wird sich also auf die Umwelt auswirken. Schliesslich wird der Aufbau zusätzlicher Antennen auch Auswirkungen auf die städtische und ländliche Landschaft haben.

Die Position von Swiss Engineering

Die Befürworter sehen in 5G ein Teil der digitalen Strategie des Bundes. 5G fördert die Innovation und die wirtschaftliche Entwicklung, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz und entspricht einer Forderung der Gesellschaft und der Wirtschaft. Die Kritiker erachten die Auswirkungen von 5G auf die Gesundheit und die Umwelt als ebenso unklar wie sein Nutzen. Es geht darum, das Vorsorgeprinzip bei den Immissionsgrenzwerten aufrechtzuerhalten und eine Entwicklung zu vermeiden, die womöglich nur einen übermässigen Konsum erzeugt und nicht den Bestrebungen der Gesellschaft entspricht. In Anbetracht der Tatsache, dass die Frequenzen für 5G derzeit jenen von 4G entsprechen, sich die in der Verordnung (NISV) vorgesehenen Immissionsgrenzwerte nicht geändert haben und die Lizenzen für Millimeterwellen nicht erteilt wurden, befürwortet Swiss Engineering den 5G-Ausbau. Insbesondere die Auswirkungen der Nutzung von Millimeterwellen auf die Gesundheit und die Umwelt sind aber ein Bereich, der weiter untersucht werden muss. Swiss Engineering stützt die am 23. Februar 2021 vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) kommunizierten Bestrebungen, wonach der Ausbau des 5G-Netzes mit adaptiven Antennen ermöglicht werden soll unter gleichzeitiger Einhaltung der geltenden Grenzwerte für Mobilfunkanlagen. Es gilt den Schutz der Bevölkerung vor Strahlung als auch die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer an einem gut ausgebauten Mobilfunknetz zu vereinen.

Beitrag von: Jacques Genoud, Swiss Engineering

Bildquelle: UVEK